当院の特徴

Features

自動車運転再開支援

Support for Resuming Driving

道路交通法により、脳卒中含む「一定の症状を呈する病気」を発症された方は、自動車等の運転に支障があるかどうかについて運転免許センターで 適性相談 または 臨時適性検査

を行い判断することが定められています。

自動車運転の再開支援において、当院では主治医の指示の下、自動車運転に必要な注意力、判断力などの評価し、ドライブシミュレーターを使用して、模擬的な運転環境で、アクセル、ブレーキの踏み替えやハンドル操作などの評価や練習を行っています。必要に応じて、田川自動車学校と連携し教習担当者の付き添いの下、教習車で実際の路上での評価を行っています。

自動車運転再開の流れ

運転再開の希望

当院での支援内容

- 1. 主治医から自動車運転再開についての説明

-

2. 診断書作成のための評価

①本人・御家族への基本情報の調査

②神経心理学的検査

③ドライブシミュレーター

④実車教習 - 3. 診断書作成

4. 免許センターでの安全運転相談運転の可否の決定

運転の許可決定

ドライブシミュレーター

模擬的な運転環境で、アクセル、ブレーキの踏み替えやハンドル操作などの評価を行います。

★所要時間:40分程度 ※個人差があります

ボツリヌス療法

Botulinum Therapy

ボツリヌス治療とは

ボツリヌス治療は、ボツリヌス菌(食中毒の原因菌)が作り出す天然のたんぱく質(ボツリヌスキトシン)を有効成分とする薬を筋肉内に注射する、痙縮に対して行う治療法です。

ボツリヌスキトシンには、筋肉を緊張させている神経の働きを抑える作用があり、緊張した筋肉に薬剤を注射することによって痙縮を軽減させることができます。ボツリヌス菌そのものを注射するわけではないので、ボツリヌス菌に感染する危険性はありません。

痙縮とは

脳卒中(脳血管障害)や頭部外傷、脊髄損傷、脳性麻痺などの後遺症でよくみられる障害の一つに「痙縮(けいしゅく)」という症状があります。痙縮とは筋肉が緊張しすぎて、手足が動かしにくかったり、勝手に動いてしまう症状のことです。

痙縮では「手指が握ったままとなり開こうとしても開きにくい」「肘が曲がる」「立つと踵(かかと)が床に着かない」などの症状がみられます。そのため日常生活に支障が生じたり、リハビリテーションの障害となることもあるため、痙縮に対する治療が必要になります。

期待できる治療効果と副作用

筋肉が柔らかくなることで、日常生活の改善や介助量の軽減に期待ができます。

当院での患者様の声

-

手が開きやすくなり、物を掴みやすくなった

-

指がのびて洗いやすくなり、

清潔をたもてるようになった -

歩きやすくなった

-

着替えが楽になった

-

装具が履きやすくなった

- など・・・

ボツリヌス療法によって筋肉が柔らかくなっても、薬剤の効果を得るためには、ご自身でのストレッチや、理学療法・作業療法などのリハビリテーションと合わせて治療を行うことをお勧めします。

ボツリヌス治療の効果は、注射後2~3日目から徐々にあらわれ、3か月ほどで切れてきます。再び注射の効果を得るためには、繰り返し注射することになります。だたし効果が続く期間や注射液の量には個人差があるので、医師と相談しながら治療を進めていきます。

副作用に関しては、注射部位や筋肉の痛み、歩く際に力が抜ける場合などがありますが、薬の効果が弱まるとともに副作用は消失します。

ボツリヌス治療の禁忌疾患

当院の治療実績

当院では2020年よりボツリヌス治療を開始しています。

| 上肢痙縮 | 下肢痙縮 | 年合計 | 症例数 | |

|---|---|---|---|---|

| 2020年 | 7回 | 8回 | 15回 | 6名 |

| 2021年 | 20回 | 20回 | 40回 | 6名 |

| 2022年 | 38回 | 37回 | 75回 | 14名 |

| 2023年 | 50回 | 51回 | 101回 | 23名 |

| 2024年 | 64回 | 63回 | 127回 | 23名 |

| 合計数 | 179回 | 178回 | 358回 |

当院での治療スケジュール例

当院では適度な注射量を見極めるため、3か月毎(目安)の4回注射を基本としています。

-

01. 電話予約

-

02. 診察

医師による適応診断

-

03. 注射前評価

セラピストによる身体評価

-

04. 注射

医師による注射

セラピストによる身体評価 -

05. 1ヶ月評価

医師による診察(次回注射日決定)

セラピストによる身体評価

治療費

保険適応ですが、注射そのものが高額なため、身体障害者手帳(1~2級)をお持ちでない方は医療費が高額になる場合があります。

患者様によって負担額が異なるため、一度お問い合わせください(高額療養費制度対象 個人差あり)。

LSVT

Lee Silverman Voice Treatment

LSVT BIGについて

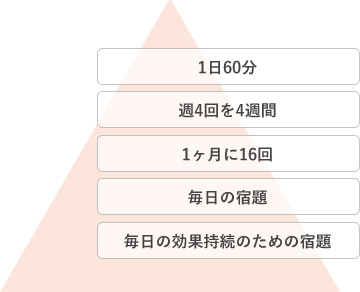

当院は、LSVT GLOVALに資格認定された PT2名、OT3名が在籍(2024年12月現在)しています。

入院・外来・通所リハビリで実施することができます。

概要(特徴)

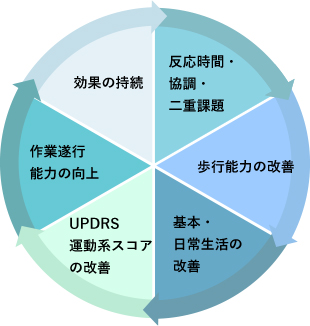

アメリカのRamingらが考案したパーキンソン病(PD)に特化したリハビリプログラムです。元々はST(言語聴覚療法)分野でLSVT LOUDとして発話障害に対する治療法として発展し、現在では、LSVT BIGとして身体を大きく動かす運動を繰り返し練習することで、結果を残している手法です。

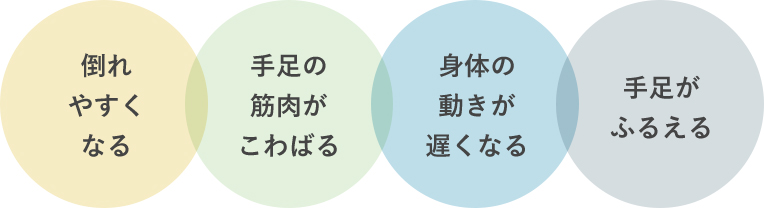

PDの代表的な症状

特にこの中でも

身体の動きが遅くなる(無動・寡動)という症状に対して効果を発揮します。

-

実施期間と要件

-

期待される効果

運動としてはきついトレーニングもありますが、患者様の声として達成感や満足感の声が上がっています。

詳しい内容を希望される方は、お気軽に当院までご連絡ください。

口から食べる

Oral intake in rehabilitation

「口から食べる」をあきらめない

「摂食機能療法とは…」

「多職種協働で口から食べる機能を評価しています」

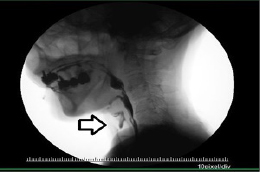

嚥下造影検査(VF)とは、バリウムを混ぜた食物や水分をX線透視下で飲み込んで頂き、その様子を観察、評価・診断する検査です。

口やのど等、各部位の動きや食物の流れを確認しながら、なぜ飲み込めないのか、のどに食物が残っていないか、誤嚥(食物が食道ではなく気管に入ること)はしていないかなどを評価します。嚥下造影検査で誤嚥を認めた場合は、速やかに吸引の措置を取り、検査医による診察を行います。

「誤嚥を認めたから口から食べることを中止する」のではなく、患者様の意思を尊重しながら姿勢や食形態の調整、どうすれば上手く食べられるかについて、医師や言語聴覚士、看護師、管理栄養士がそれぞれの視点から意見を出し合い、多職種協働で患者様が安全に食べられる方法を決定します。

リハビリ

外来

入院

病院のご案内

在宅支援

お問い合わせ

Contact

入院に関するお問い合せ・資料請求、ご予約・ご相談等、こちらからお気軽にお問い合せください。

採用情報

Recruit