当院の取り組み

Initiative

当院では、患者様や地域の皆様によりよい医療環境を提供するため、さまざまな取り組みを行っております。田川という地域で、皆様の健康長寿に貢献できるよう、これからも努めて参ります。

地域医療連携

Community Healthcare Collaboration

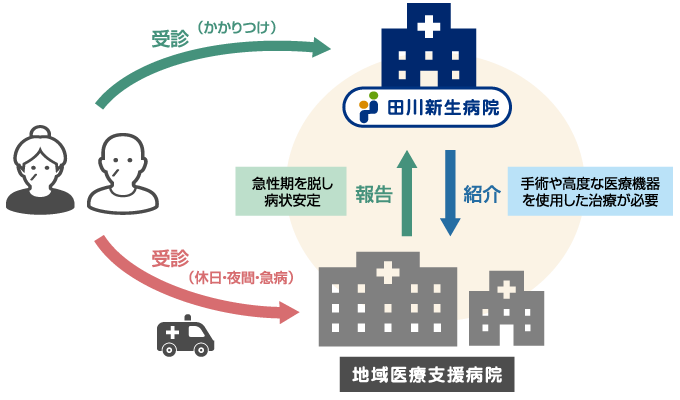

当院は患者様により適切な治療を受けて頂くために地域医療支援病院とともに「地域完結型の医療提供体制」を目的とした医療連携を展開しています。

高齢化の進む中で医療機関の連携は不可欠なものであり医療連携することにより当院と地域医療支援病院などの専門医の間で患者様の情報を共有する事ができ、より迅速かつ最適な医療を提供する為、地域医療連携窓口を開設しています。

患者様の権利と義務

Patient Rights and Responsibilities

患者様の権利

- 安全・良質で継続性のある医療サービスを平等に受ける権利を有します。

- 個々の人格、価値観、尊厳などを尊重されたうえで、医療サービスを受ける権利を有します。

- 怪我や病気の状態、治療や検査の目的、方法、今後の見通し、費用などについて十分な説明と情報提供を受ける権利を有します。

- 医療サービスを受けるにあたり、充分な説明と情報提供、教育を受けたうえで、病院や医師、治療方法などについて、自らの意思で選択し、承諾あるいは拒否する権利を有します。

- 自己の診療に関する情報の開示を請求し、理解できるかたちでの説明を受ける権利を有します。

- 自己の病状、診断、結果など診療に関する情報その他個人情報が適切に扱われ、プライバシーが保護される権利を有します。

- 病院または医療者に対し、意見、相談する権利を有します。

患者様の責務

- 医療者が求めた場合には、安全・良質な医療サービスの提供に必要な患者さま自身の情報をできるだけ正確に伝える責務があります。

- 安全・良質な医療サービスの提供を受けるために、医療者と協力し、自らの医療に積極的に参加する責務があります。

- 納得のいく医療サ―ビスの提供を受ける受けるために、理解できないことや、疑問に思うことについて、十分な理解ができるまで、医療者に対して質問する責務があります。

- 全ての患者さまのプライバシーが守られ、快適な環境で医療サービスが受けられるよう、他の患者さまの受療や医療者の業務に支障を与えないよう配慮する責務があります。

- その他、病院が定めた治療上必要な規則や手続き等に従う義務があります。

診療情報開示について

Medical Information Disclosure

請求方法

開示を希望される方は、診療情報管理室にお申し出ください。

診療情報管理士より手続きの説明をいたします。

請求時に必要な書類

-

患者様ご本人の場合

-

開示請求書(診療情報管理室にご用意しております。)

※こちらからダウンロードも可能です。

- ご本人であることを証明できるもの(運転免許証など)

-

-

患者様ご本人以外の場合

- 開示請求書(患者様ご本人による同意書欄の署名、捺印が必要です)

- 申請者と患者様との関係を証明できるもの(戸籍謄本など)

- 申請者ご本人の身分証明書

セカンドオピニオン

Second Opinion

セカンドオピニオンについて

セカンドオピニオンとは、現在の自分の症状や治療内容、今後の治療方針について、主治医以外の医師の意見を聞くことによって、患者さまが納得した上で治療法を選択できるようにするためのものです。

当院では、セカンドオピニオンの予約の受付を開始しております。詳細につきましては、地域医療連携室までお問い合わせください。なお、当院受診中の患者さまにつきましては、当院実施のセカンドオピニオンの対象となりません。

セカンドオピニオン申込書

患者会「きぼう」

Patient Support Group "Kibou"

患者会 対象者

当院を利用したことがあり、障害を有する方(ご家族の付き添いも可能です)

患者会 会長の挨拶

突然の病で思いもよらず、障害をもってしまい身も心もおちこんでしまいました。この苦しみ、悲しみ、悔しさを心に秘めず、声に出して話すことでお互いに共感し、癒され、少しずつ元気取り戻して、皆で愚痴ってみませんか?

活動内容

- 会員同士のおしゃべり会

- レクリエーション

- 会報「きぼう」の配布

- 病院スタッフとの交流会

- 勉強会

- その他

イベント

患者会「きぼう」では、年間を通して様々なイベントを開催しています。

栄養管理への取り組み

Nutrition Management Initiatives

栄養サポートチームによる栄養管理

患者様の食事摂取の状態に対し、多職種からなるチームで総合的にサポートするNST(栄養サポートチーム)が活動しています。当院のNSTは、低栄養の患者様に対して栄養状態の改善をサポートするだけでなく、経管栄養の患者様を可能な限り経口摂取へ移行したり、患者様ひとりひとりにあった食形態への調整等「口から食べる」にこだわる栄養管理を実践しています。

主な活動内容

- 1多職種からなるチームでのミーティングと回診

- 低栄養や摂食嚥下の状態でNSTが必要となった患者様のところへ訪問し、多職種で意見を出し合い、改善策を提案しています。

- 2経管栄養から経口摂取への移行

- 「チューブ」からの栄養摂取となってしまった患者様が再び「口から食べる」ことができるようにサポートしています。

- 3多職種の専門性を活かしたプランを作成

- PTによる離床活動の推進、OTによる安全な姿勢や自助具の提案、STによる食事介助方法の提案等患者様1人1人にあわせたプランを作成しています。

- 4勉強会の実施

- 全スタッフを対象に栄養や摂食嚥下に関する勉強会を開催し、知識と技術の向上に取り組んでいます。

各職種の役割

- 医師

- 全身管理・基礎疾患の治療・VE/VF検査の実施・各スタッフへの支援

- 看護師

- 24時間の観察・食事介助・口腔ケア・脱水予防・排便コントロール

- 薬剤師

- 嚥下に関する薬の見直し・薬の副作用の確認 TPN/PPNの処方設計提案

- 管理栄養士

- 食事場面の観察/看護師との連携/排便、脱水のチェック/栄養状態の管理/食事内容の見直し/栄養アセスメント・治療計画方針の提案・栄養管理上の問題点の解決

- 言語聴覚士

- 間接訓練/直接訓練/他職種へのアプローチ/食べるための口づくり/肺炎予防/脳の活性化

- 理学療法士

- 頸部コントロール/体幹の強化/排痰・呼吸練習/咳をする力の向上

- 作業療法士

- ポジショニング/自助具の提案/上肢機能の向上/食事動作練習

食事のご提供

食のリハビリテーションのための

豊富な食形態の食事を提供しています

一般食、治療食(糖尿病食、腎臓病食、心臓病食など)の食事を豊富な食形態(学会分類2013による)で対応し、提供しています。当院ではきざみ食を廃止し、見た目も良く、安全な嚥下調整食を提供しています。

-

嚥下食Ⅰ コード1j

-

ペースト粒なし食 コード2-1

-

ペースト粒あり食 コード2-2

-

ソフト食 コード3

-

移行食 コード4

-

一般食

地域連携

田川地区の食形態の連携に

力をいれています

田川地区の各施設間での食形態の連携に力を入れ、退院先でも患者様が安全な食形態で食事が摂取できるように当院の嚥下食や食形態の基準を提供しています。

病院のご案内

外来

入院

リハビリ

在宅支援

お問い合わせ

Contact

入院に関するお問い合せ・資料請求、ご予約・ご相談等、こちらからお気軽にお問い合せください。

採用情報

Recruit